内容概要

科技艺术装置的核心在于构建人与技术的共生界面。从动态雕塑定制到高仿真机器人模型,这类作品通过传感器矩阵捕捉观众行为,借助智能算法将物理动作转化为数字信号,再由机械雕塑厂家开发的精密传动系统驱动工业风机械雕塑产生动态响应。互动装置供应商提供的实时编程框架,使数据可视化技术与机械动力学无缝衔接,形成可感知环境变化的智能动态雕塑。这种技术集成不仅实现了仿真机模设计的超现实质感,更通过沉浸式互动装置重构空间叙事逻辑——当观众触摸光影交织的金属表面时,机械结构与数字代码共同编织出超越物理边界的诗意对话。

人机交互驱动艺术革命

当观众伸手触碰科技艺术装置表面的瞬间,传感器矩阵捕捉到细微的体温变化,触发机械雕塑厂家研发的微型伺服电机阵列,使三米高的工业风机械雕塑如活体般舒展关节。这种由互动装置供应商构建的实时对话系统,正重新定义艺术与技术的边界。通过动态雕塑定制平台,艺术家能将观众的心跳频率转化为机械臂的运动参数,而高仿真机器人模型搭载的触觉反馈模块,则让虚拟数据拥有了可触摸的物理形态。

建议观众在体验沉浸式互动装置时主动探索不同交互方式——手指划过感应区的角度差异,可能激活截然不同的光影叙事序列。

正如仿真机模设计领域所验证的,人机交互革命本质上是感知维度的拓展。智能动态雕塑不再是被动的展示对象,而是通过压力传感器与运动追踪算法,构建出持续进化的行为逻辑库。当数据可视化技术将观众的情绪波动映射为空间中的粒子运动轨迹,艺术装置便成为了连接数字世界与物理现实的动态媒介。

数字技术重塑装置内核

在科技艺术装置的创作中,数字技术正以前所未有的方式重构装置艺术的核心表达。相较于传统静态雕塑,现代机械雕塑厂家通过动态编程技术,赋予金属骨架以呼吸般的韵律——工业风机械雕塑的齿轮组能在算法控制下呈现精确至0.1毫米的位移,而智能动态雕塑则依托压力传感器阵列,使钢铁结构能够对观众手势产生流体力学般的响应。这种技术变革在数据层面形成鲜明对比:

| 技术维度 | 传统装置 | 数字技术驱动装置 |

|---|---|---|

| 运动精度 | 厘米级 | 亚毫米级 |

| 响应延迟 | 2-3秒 | 50毫秒内 |

| 交互通道 | 单一物理触发 | 多模态传感器融合 |

| 数据吞吐量 | 10KB/分钟 | 2GB/秒 |

这种技术跃迁不仅体现在科技艺术装置的硬件层面,更深度渗透至创作逻辑。仿真机模设计团队通过流体动力学模拟软件,可预演三万种机械运动轨迹;互动装置供应商则借助机器学习模型,使沉浸式互动装置能自动优化光影投射角度。当高仿真机器人模型的眼部虹膜映射出实时环境数据时,艺术装置已从单向展示进化为拥有数字神经系统的有机体。

智能算法构建感知网络

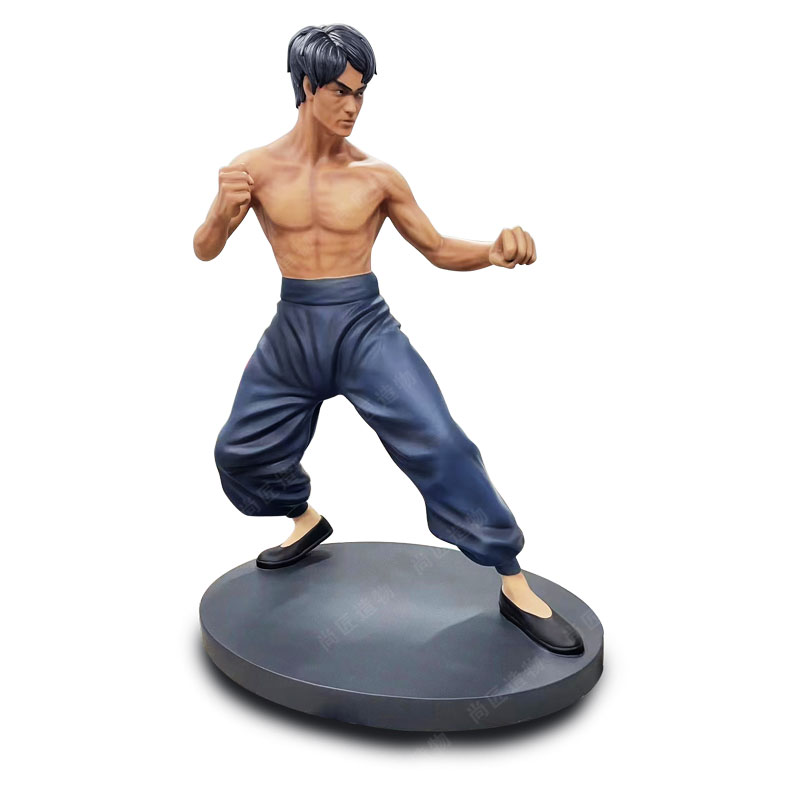

智能算法作为现代科技艺术装置的中枢神经系统,通过实时解析传感器矩阵捕获的声光、位移及生物电信号,将观众行为转化为可编程指令。在动态雕塑定制领域,这类算法能精确控制工业风机械雕塑的关节运动轨迹,例如通过分析环境温度变化触发金属结构的形变序列。仿真机模设计专家借助深度学习模型,使高仿真机器人模型具备微表情识别能力,正如某实验室成果展现的拟真交互系统。互动装置供应商更将算法网络与机械动力学结合,让智能动态雕塑能根据人群密度自动调整运动频率,而沉浸式互动装置则通过数据可视化技术,将算法处理后的情绪波动映射为色彩渐变的光影矩阵,形成独特的空间叙事语言。

动态编程赋能机械美学

在科技艺术装置领域,动态编程正成为重构机械美学的关键技术。通过精准的代码控制,工业风机械雕塑的齿轮、连杆与传动系统被赋予韵律化的运动轨迹,例如某机械雕塑厂家的智能动态雕塑项目,利用算法生成参数化运动模式,使钢铁结构呈现出类似生物呼吸的起伏节奏。与此同时,仿真机模设计团队借助动态编程技术,将高仿真机器人模型的关节活动精度提升至0.01毫米级别,创造出兼具工业质感与生命张力的艺术形态。这种技术革新不仅推动了动态雕塑定制服务的标准化进程,更为互动装置供应商提供了模块化开发工具包,使得复杂机械系统能够快速适配不同场域的沉浸式互动装置需求。当编程逻辑与机械动力学深度耦合,原本静态的金属构件便转化为可感知环境温度、光线甚至观众情绪的动态艺术载体。

数据可视化重构空间叙事

在科技艺术装置中,数据可视化不仅是信息的图形转化,更成为重构空间叙事的关键媒介。通过动态雕塑定制与智能动态雕塑系统,艺术家将抽象的数据流转化为具象的机械运动——例如工业风机械雕塑通过齿轮转速映射城市交通流量,或仿真机模设计以生物形态呈现气候变化趋势。互动装置供应商常采用流体力学算法与光影投影技术,使观众行走时触发传感器矩阵,地面随即生成动态数据波纹,形成可交互的叙事图谱。这种技术手段让空间从静态载体转变为“会呼吸的故事讲述者”,机械雕塑厂家研发的线性电机阵列可实时响应环境声波,将声音振动转化为金属结构的起伏运动。与此同时,沉浸式互动装置结合高仿真机器人模型的动作捕捉系统,让观众肢体语言直接参与数据演算过程,最终在三维空间中编织出兼具理性逻辑与艺术张力的叙事网络。

传感器矩阵实现实时对话

现代科技艺术装置通过精密部署的传感器矩阵,将物理空间转化为可感知的数字界面。由压力、红外、视觉等多模态传感器构成的网络系统,能够捕捉观众肢体动作、位置信息甚至生物电信号。工业风机械雕塑制造商常采用定制化传感器阵列,例如在动态雕塑定制项目中嵌入高灵敏度陀螺仪,使金属结构随人体移动产生微妙震颤。这种技术突破不仅依赖互动装置供应商提供的硬件支持,更需结合智能算法对海量数据进行即时解析——当观众靠近高仿真机器人模型时,机械传动装置会基于数据流生成动态响应,形成独特的机械美学表达。值得关注的是,智能动态雕塑领域已实现毫米级动作捕捉精度,通过动态编程将传感器信号转化为机械臂的流体运动,使原本冰冷的金属构件具备拟人化互动能力。这种实时对话机制不仅重构了艺术体验维度,更推动仿真机模设计向情感化交互方向进化。

沉浸体验触发情感共鸣

在科技艺术装置的创作中,沉浸式互动装置通过空间叙事与感官刺激的协同作用,成为触发观众情感共鸣的核心载体。以工业风机械雕塑为骨架、动态雕塑定制为表现形式的作品,借助传感器矩阵与智能算法,实时捕捉观众动作与情绪变化,并通过光影编程与机械传动转化为动态视觉语言。例如,由专业互动装置供应商开发的智能动态雕塑,通过仿真机模设计与高仿真机器人模型技术,将冰冷的金属结构转化为具有生命张力的艺术媒介。这种技术赋能让观众在空间中与机械装置产生对话,数据可视化技术则将抽象的情感波动转化为具象的粒子运动或波形轨迹,形成跨越物理与数字界限的共情通道。在此过程中,机械雕塑厂家与科技艺术团队的合作模式,进一步强化了作品在技术精准度与艺术表达力之间的平衡,为观众打造出兼具未来感与人性温度的多维体验场域。

跨媒介融合定义未来艺术

当动态雕塑定制与仿真机模设计打破传统媒介边界,艺术创作便进入多维融合的新纪元。互动装置供应商与机械雕塑厂家的深度协作,将工业风机械雕塑的金属质感与智能动态雕塑的算法逻辑相结合,形成独特的机械美学语言。高仿真机器人模型通过数据驱动关节运动,其精密结构与动态编程技术同步,使冰冷的机械元件具备拟人化表现力。这种跨界融合不仅重构了物理空间的叙事逻辑,更通过传感器矩阵捕捉观众行为轨迹,实现人与机器的双向数据流动。正如沉浸式互动装置所展现的,数字投影与实体机械的虚实叠加正在创造超越单一感官的艺术场域,为未来艺术开辟出可触、可感、可对话的混合现实界面。

结论

随着智能动态雕塑与沉浸式互动装置的普及,科技艺术装置的核心价值逐渐显现为技术逻辑与人文体验的平衡。从机械雕塑厂家研发的工业风机械雕塑,到互动装置供应商打造的高仿真机器人模型,技术突破始终服务于艺术表达的深化。动态雕塑定制中采用的仿真机模设计,不仅依赖传感器矩阵与智能算法的精准协作,更通过数据可视化重构观众对空间的感知维度。这种跨媒介融合趋势,既推动了机械美学的进化,也为未来艺术提供了可扩展的创作框架——当冰冷的金属结构与人类情感产生共振时,科技才能真正成为艺术进化的催化剂。机械雕塑厂家的实践表明,唯有将动态编程的精密性与观众参与的随机性有机结合,才能构建出持续引发思考的对话场域。

常见问题

科技艺术装置如何实现动态雕塑定制?

动态雕塑定制需结合机械动力学与动态编程技术,通过预设算法控制金属结构的运动轨迹,同时支持观众交互参数输入。

仿真机模设计需要哪些核心技术?

高精度仿真机模依赖3D建模与材料工程,配合传感器矩阵实现微表情捕捉,部分作品会集成智能动态雕塑的响应系统。

如何选择可靠的互动装置供应商?

优质供应商应具备跨媒介整合能力,能提供从工业风机械雕塑到沉浸式互动装置的全链条解决方案,并拥有数据可视化技术专利。

机械雕塑厂家如何保障作品耐久性?

采用航空级金属材料与模块化设计,结合环境监测传感器实时反馈机械损耗数据,部分智能动态雕塑配备自修复涂层技术。

工业风机械雕塑适合哪些应用场景?

这类作品常见于科技园区、商业综合体及艺术展馆,通过齿轮传动系统与锈蚀金属质感,构建后工业时代的空间叙事逻辑。

高仿真机器人模型如何提升互动真实感?

运用肌电传感与气压驱动技术,配合深度学习算法优化动作连贯性,使模型能根据观众行为触发20种以上预设交互模式。

沉浸式互动装置对场地有何特殊要求?

需配置6米以上层高空间,地面承重需达500kg/㎡,同时安装红外定位系统与环绕声场设备,确保三维投影的视觉同步精度。

ch

ch English

English